Le film sur l’écrivain Frantz Fanon, sorti en salles le 2 avril 2025, sera projeté le mercredi 7 mai à l’Institut français de Côte d’Ivoire.

Au-delà du film ‘’Fanon’’ qui sera projeté à Abidjan, c’est un retour dans l’univers bouleversant de Frantz Fanon, celui qui a su crier la douleur noire à la face du monde.

L’histoire de celui qui a cultivé une pensée libre face à l’héritage colonial.

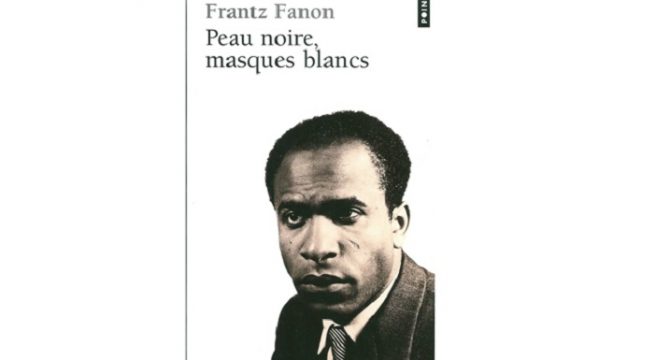

Car dans l’œuvre ‘’Peau noire, masques blancs’’, il ne cesse de poser cette question brûlante : les chaînes physiologiques de la colonisation sont-elles vraiment tombées ?

Fanon, le cri d’un homme noir dans un monde blanc

Frantz Fanon, né en 1925 en Martinique, est une figure inoubliable. En 36 ans, il a traversé l’histoire avec une rage de vivre, une soif de justice.

Psychiatre, écrivain, et combattant anticolonialiste, il a porté une voix que les siècles n’ont pas réussi à faire taire.

Son livre « Peau noire, masques blancs » (1952) est plus qu’un texte. C’est une déflagration. Un miroir qui ne flatte pas.

Une main posée sur une plaie encore ouverte. Fanon y dénonce l’asservissement mental. Cette violence sourde, plus discrète que les coups de fouet, mais tout aussi destructrice.

La colonisation n’a pas seulement volé des terres. Elle a enfermé des millions d’hommes dans un regard d’infériorité.

L’inconscient colonial, toujours là

« Je ne suis pas esclave de l’Esclavage qui déshumanisa mes pères ». Ce n’est pas une simple phrase. C’est un cri. Une rupture.

Le psychiatre ne veut pas s’agenouiller devant la mémoire. Il veut se tenir debout, et briser le cercle de la haine, de la pitié, de la revanche.

Mais environ 70 ans après la publication de son livre, les chaînes sont toujours là. Invisibles, mais fermement serrées. Le Noir moderne continue de douter. De lui-même.

Il se décolore la peau. Il rêve d’un accent parfait. Il détourne les yeux quand il croise son reflet. Fanon l’avait vu venir.

« Quand un autre s’acharne à me prouver que les Noirs sont aussi intelligents que les Blancs, je dis : l’intelligence non plus n’a jamais sauvé personne », écrit-il dans son livre.

Le constat est triste, le problème n’est pas une question de capacité intellectuelle mais bel et bien une question de regard, de dignité, de place. De ce qu’on pense mériter.

Ni vengeance, ni gratitude : simplement l’humain

L’écrivain ne veut ni merci, ni pardon. Il veut l’humain.

Il écrit : « Je n’ai pas le droit de crier ma haine au Blanc. Je n’ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance ».

Il refuse la logique du bourreau et de la victime. Pour Frantz Fanon, il ne s’agit pas de réparer un passé, mais de bâtir un avenir.

Un monde où l’homme noir et l’homme blanc ne se comparent plus. Ils se reconnaissent.

« Il n’y a pas de mission nègre ; il n’y a pas de fardeau blanc », affirme-t-il.

A LIRE AUSSI : Littérature / Droits de la femme : ‘’Les Impatientes’’, ces femmes condamnées à la patience et au silence

L’histoire ne doit plus peser sur les épaules des vivants. Elle doit éclairer sans enfermer. Fanon ne rêve pas d’un retour en arrière. Il rêve d’une marche vers l’humain.

La tentation du passé : l’erreur des intellectuels ?

Frantz Fanon rejette toute tentative de “muséifier” l’identité noire.

« La découverte d’une civilisation nègre au XVe siècle ne me décerne pas un brevet d’humanité », écrit-il tout en soulignant qu’il ne s’agit pas d’aller chercher dans l’Histoire les preuves de notre valeur.

Il suffit d’exister. Il critique même ceux qui cherchent dans le passé une revanche.

Le médecin oppose cette démarche à celle, plus brute, plus simple, des ouvriers noirs du port d’Abidjan.

Dans la conclusion de « Peau noire, masques blancs », il écrit :

« Les quelques camarades ouvriers que j’ai eu l’occasion de rencontrer à Paris ne se sont jamais posé le problème de la découverte d’un passé nègre.

Ils savaient qu’ils étaient noirs, mais (…) cela ne change rien à rien ». Et il ajoute : « En quoi ils avaient fichtrement raison ».

Par-là, Fanon dénonce la fuite vers le passé, les mythes confortables, les racines sanctuarisées.

Il préfère l’instant présent. Le combat réel. L’homme qui agit, plutôt que celui qui fouille les tombes.

Le cri d’un homme pour sa libération

Dans les hôpitaux de Blida, pendant la guerre d’Algérie (1954) il soigne les âmes blessées. Il voit la folie causée par la guerre, l’exil, la torture.

Son engagement avec le Front de Libération National (FLN) en Algérie est total. Mais il ne s’aveugle pas. Il dénonce aussi les dérives du pouvoir postcolonial.

Fanon rêve d’un monde où l’Afrique serait décolonisée dans ses terres, mais surtout dans ses têtes. Un monde où la solidarité l’emporte sur l’oppression.

La présence annoncée de Christiane Taubira à la projection du film sur Frantz Fanon, n’est pas un hasard.

L’ancienne Garde des Sceaux de la France porte aussi une parole libre. Une parole juste. En 2001, elle fait voter la loi qui reconnaît l’esclavage et la traite négrière comme crimes contre l’humanité.

Une loi qui porte son nom et qui refuse l’oubli. Comme Fanon, elle ne veut pas que l’Histoire soit un mausolée. Elle veut qu’elle devienne justice.

Ce mercredi, l’Institut français ne projettera pas seulement un film. Il ouvrira une brèche. Une faille. Un miroir.

Car Frantz Fanon ne posait pas une question au passé. Il interpellait le présent.

Sommes-nous vraiment libérés ? Ou portons-nous encore, bien au fond, les masques qu’on nous a appris à aimer ?

Eirena Etté